限度額適用・標準負担額減額認定証の申請方法

医療費のお支払いが高額になる場合は事前申請がお勧めです

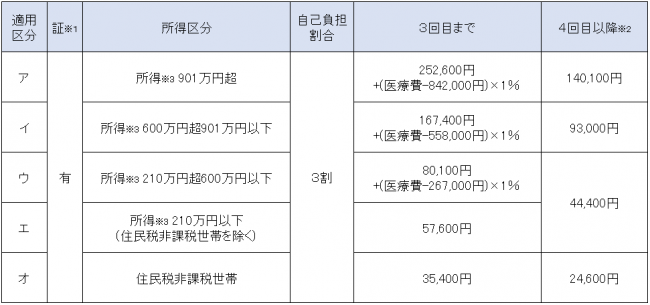

国民健康保険または後期高齢者医療加入者の医療費の自己負担限度額は、それぞれ所得区分によって異なります。その区分に応じた限度額を適用するためには、「限度額適用(・標準負担額減額)認定証」が必要となります。

限度額の適用は申請した月からとなりますので、医療費のお支払いが高額になりそうな場合には事前に交付申請をして下さい。

※住民税が非課税の世帯には「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付され、医療費と併せて入院時の食事代が減額されます。

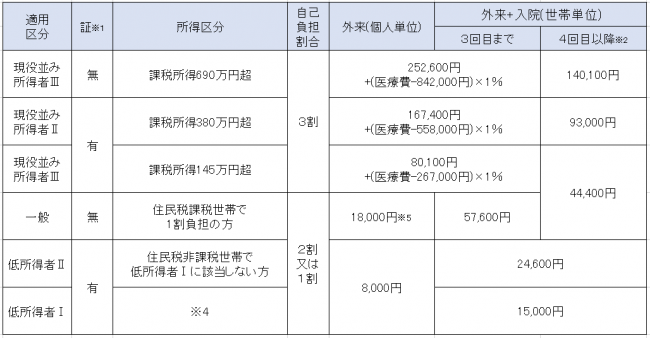

※70歳以上の方で、区分が“一般”または“現役並み所得者3”の方は健康保険証のみで自動的に限度額が適用されるため、申請は不要です。(下表参照)

※マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用(・標準負担額減額)認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

マイナ保険証をご利用ください [PDFファイル/669KB]

申請方法

〇持ってくるもの

・国民健康保険の資格情報が分かるもの(マイナンバーカード、資格確認書等)

・世帯主及び証の交付を受ける方のマイナンバーが分かる書類(マイナンバーカード等)

・お手続きに来る方の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)

〇場 所

八雲町役場住民生活課国民健康保険係(4番窓口)

熊石総合支所住民サービス課戸籍保険係

落部支所

自己負担限度額(月額)

◆70歳以上の国民健康保険加入者 及び 後期高齢者医療加入者

※1 “限度額適用(・標準負担額減額)認定証”

※2 過去12か月間に、同一世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合は、4回目以降の自己負担限度額となります。

※3 基礎控除後の「総所得金額等」の世帯合計額に当たります。

※4 世帯全員が住民税非課税であり、世帯全員の所得が0円(公的年金控除は80万円を適用。公的年金収入のみの場合、その受給額が80万円以下。)または老齢福祉年金を受給している方。

※5 1年間(8月1日から翌7月31日まで)の外来の自己負担額合計の限度額が144,000円となります。

| 適用区分 | 食事代 | |

|---|---|---|

| 一般(下記以外の方) ※2 |

490円 |

|

|

70歳未満で住民税非課税世帯 70歳以上で区分2の世帯 |

90日までの入院 | 230円 |

| 過去12か月で90日を超える入院 | 180円 | |

|

70歳以上で区分1の世帯 |

110円 | |

※1 令和6年6月1日から入院時食事療養費・入院時生活療養費の金額が変更されました。

※2 指定難病患者、小児慢性特定疾病患者は令和6年6月1日から280円になります。また、平成28年4月1日において1年以上継続して精神病床に入院している患者は、退院するまでの間(平成28年4月1日以後、合併症等で同日内に他病床に移動または転院する場合も含む)260円になります。

※ 下記に該当する方は、入院時の食費や居住費(標準負担額)について、実際に支払った額と本来の額との差額の支給を受けることができる場合がありますので、役場窓口で申請してください。

・急な入院で認定証を医療機関の窓口に提示できなかったとき

・急な入院で認定証の交付を受けることができなかったとき

・長期入院該当となった認定証の交付を受けたとき