社会教育委員による社会教育事業紹介

社会教育事業リポート

令和6年度、八雲町社会教育委員(事業部)では、部員それぞれが興味関心のある社会教育事業への参加や見学を通してその様子をリポートすることにしました。

(部会で出された意見は次のとおり)

- 社会教育委員が社会教育事業の現場を知ることが必要だと思う。会議では職員から事業の説明や報告を受けるばかりだが、自らが社会教育事業に参加、見学することで分かることも多いのでは?

- こんなに多種多様な社会教育事業を行っている町は希少だと思う。一方で、それが町民に知られているかは疑問。主催者(職員)ではない目線で事業をリポートし、町民へPRする役目を委員としても担いたい。

- 委員が事業の取材を通して感じた気づきを、教育委員会へ提言していくことも私たちの役割ではないか。

社会教育委員からの目線で見た八雲町の社会教育事業について、ぜひご覧ください!

(概要版は「八雲町社会教育委員だより第19号」にも掲載しています。)

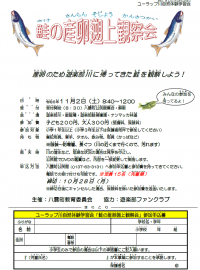

ユーラップ川自然体験学習会「鮭の産卵遡上観察会」

11月2日(土曜日)に実施された観察会に参加しました。

参加者は子ども3名、大人5名の計8名で、鮭捕獲場、鮭誕橋、ポンセセイヨウベツ橋での鮭の見学、ナンマッカ林道の探検というプログラムでした。

鮭捕獲場では職員の方から鮭の捕獲の様子や雌雄の見分け方などを教わりました。

鮭誕橋では遡上・産卵する鮭の様子を橋の上や川岸から観察し、観察会講師の稗田先生から詳しい説明を聞きました。

水しぶきを上げて泳ぎ、時に尾びれで産卵床を掘る鮭の姿を目の当たりにし、子どもも大人も大興奮。川には命があふれていました。

橋の下では熊の足跡発見というおまけ付き。

その後、稗田先生から産卵後の鮭は死んでしまうけれどその養分が河岸の木々を育み、ワシやキツネなどが食べることによって森に鮭の養分がもたらされるというお話がありました。自然界ではいろいろなものが私たちの知らないところで循環しているようです。

鮭が生まれた川に帰るように、八雲で育った子供たちが大海原を旅し再び八雲に戻ってきてくれるよう魅力ある街づくりに社会教育活動が役立てばいいなと感じました。(取材担当:事業部会 寺田)

鮭の産卵遡上観察会の事業チラシはコチラからご覧いただけます [PDFファイル/332KB]

鮭の産卵遡上観察会の事業チラシはコチラからご覧いただけます [PDFファイル/332KB]

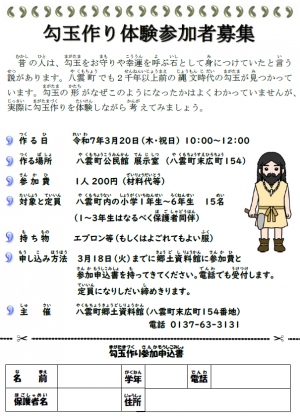

勾玉作り体験

毎年子どもたちに人気の勾玉作り体験をのぞかせていただきました。

会場には親子連れの低学年の子から高学年までの小学生が大勢、ブルーシートの上でひたすら石を削ることに集中。

時折大人とバトンタッチしては今度は大人がハマってしまい、子どもたちの手元とにらめっこ。

中には今回5回目という男の子が他の人とは違った個性的な勾玉を追求していたり、削った粉で顔を真っ白して友達を笑わせたりする子もいて、とても楽しそうな雰囲気でした。

「今は紙やすりで削っているけど、昔の人はどうやって削っていたのかな?」

「勾玉って昔の人のおしゃれだったのかな?」

「強く見せるお守りなのかな?」

石を削る体験をしながら昔の人のことを考えたり想像したりと、子どもたちの頭の中はまるで四方八方に伸びていく木の枝のように、1つの事柄からいろいろな考えが広がっているんだなと感じました。

苦労して出来上がった個性豊かな勾玉をうれしそうに見せ合う子どもたちはきっと気がついていないと思いますが、「体験することにより疑問が生まれ、いろいろと考えてみる、歴史を紐解いてみる」という学習を勾玉作りから体験することができたと言えるでしょう。

私も実際に見学してたくさんの疑問が湧き出し、講師の方や子どもたちにいろいろと教えてもらいました。

大人も子どももなぜか夢中になる勾玉作りは、不思議な魅力にあふれた素敵な教室でした。(取材担当:事業部会 鈴木)

勾玉作り事業のチラシはコチラからご覧になれます [PDFファイル/315KB]

勾玉作り事業のチラシはコチラからご覧になれます [PDFファイル/315KB]

公民館生涯学習講座「八雲を知ろう!八雲学」

「知れば誰かに話したくなる…知られざる八雲のひみつ!」と題した「八雲学」講座に初めて参加しました。

全5回で行われた講座はどれも新たな発見と感動があり、何年も前から開催されていたことは知っていましたが、もっと前から参加していればよかったなと思うほど、有意義な「まなび」となりました。

地元で生まれ育ち、大学進学のため9年間札幌にいた後、八雲町に帰ってきて現在、先代から引き継いだ会社を経営していますが、この八雲町が近代酪農発祥の地であることや、八雲の牛乳・チーズを使った調理実習、落部の漁業の歴史のこと、そして今新たに果樹が育つ環境であることを証明してくれた協力隊の存在、そしてホタテの貝殻で新素材の開発や舗装材に用いていることなど、知らないことばかりでした。

今年の「八雲学」も大変楽しみにしていますが、もっとたくさんの町民の皆さんにも聞いていただきたいと思いました。

また同時に、八雲町やその周辺地域の「これから」を考える良いきっかけにして、老若男女問わず色々な課題について話し合う場も必要だとも思いました。

豊かな町づくり、人づくりに少しでも貢献できるよう微力ながら取り組んでいきたいです。(取材担当:事業部会 小西)

八雲学講座のチラシはコチラからご覧になれます [PDFファイル/762KB]

八雲学講座のチラシはコチラからご覧になれます [PDFファイル/762KB]

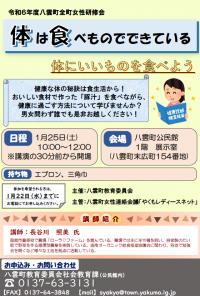

全町女性研修会「体は食べ物でできている 体にいいものを食べよう」

令和7年1月25日、公民館で全町女性研修会が開催されました。女性研修会という名前ですが、男性やお子さん連れの参加者もいて、活気ある雰囲気が感じられました。

研修会の前半はローラ♡ファームの長谷川照美氏による講演が行われました。講演では、有機農業の重要性や日本の食料自給率の現状について聞き、体に良い食事を追求することの大切さを学びました。

後半は調理室に移動し、調理実習を行いました。メニューは大根もち、豚汁、つくだ煮で、それぞれ役割分担して参加者同士おしゃべりしながら楽しく調理しました。使われた食材は肉や野菜だけでなく、調味料まで体に良いものが厳選されていました。

その後、黒せんごく豆を使った豆ごはんのおにぎりとともに、調理した料理を参加者全員で美味しくいただきました。

この研修会では日々の食生活を見直す良いきっかけとなりました。(取材担当:事業部会 小野)

全町女性研修会のチラシはコチラからご覧になれます [PDFファイル/366KB]

全町女性研修会のチラシはコチラからご覧になれます [PDFファイル/366KB]

平和学習事業

私は中学校にあがるまで戦争や核兵器の恐ろしさについて深く考えることがなく、良くないことだという単純なイメージしかありませんでした。しかし、学校の授業やSNSやテレビなどで戦争や核兵器に関する情報を知るようになりました。知るとともに自分の中でイメージが変わっていきました。私は、より詳しく調べたい。そして、たくさんの人に戦争や核兵器の恐ろしさや残酷さを伝えたいと思いました。そこで私は広島に行き、様々な資料を直接見たいと思い平和学習派遣に参加しました。

派遣を通しとても印象に残っているのは「原爆ドーム」と「被爆者の方のお話」です。

原爆ドーム見学では核兵器の破壊力に驚きました。原爆ドームは、元々広島県物産陳列館として美術展覧会や博覧会などに使われていました。現在は、2階と3階の壁はほとんど崩れ落ちていて核兵器の恐ろしさを伝える痛々しい建物と変化してしまいました。核兵器には一瞬でなにもかもを破壊する力があります。建物だけではありません。原爆が投下されたあとの人々の生活はどれほど苦しかっただろうか。想像してみてください。もし、明日いきなり住むところがなくなり、家族や友達がいなくなり、食べたいものも食べられない、笑うことすらできない。私達が今過ごしている”当たり前の日々”は当たり前じゃない。

そう考えると私は、今までの自分の生活を改めないといけないなと感じました。

被爆者の方のお話では、自分が想像していたより悲惨な光景が思い浮かびました。被爆者である梶本さんは当時被爆地から2,3Kmほど離れた工場で働いていました。原爆が落とされた瞬間叫び声が聞こえてきて、気づいたときには工場の下敷きになっていた。その後友達とがれきから出た時に見た広島は火の海だった。草も人も焼かれ悲惨な光景だったと言っていました。梶本さんのお話の中で一番印象に残っている言葉があります。

「捨てていい命、奪っていい命なんてない。」という言葉です。

現代の世界では誹謗中傷やいじめなどで自ら命を絶つ人が増えています。また、意味もなく人の命を奪う人もいます。平和を実現するのは難しいのかもしれません。それでも、私が平和実現のためにできることはしたいと思います。例えば、家族や友達の関わり方や人の悩み事を聞いてあげたりと細かいことでも誰かが少しでも幸せに暮らすことができればより良い世界を作ることができるのではないでしょうか。

私はこの派遣を通して学んだことを学校祭で発表し、少しでも知ってもらうことができたと思います。これからもより多くの人に伝わるようにいろいろな場面で発表したりしたいです。

(このリポートは、事業部会員の依頼により、実際に広島派遣に参加した生徒から寄稿いただきました。)

八雲町平和学習事業について