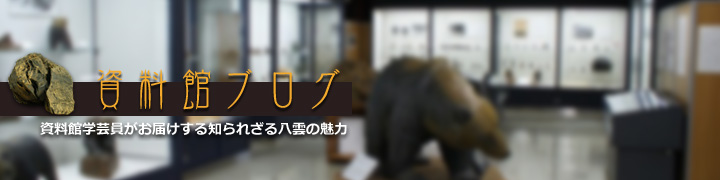

石見焼(いわみやき)と呼ばれる陶器を研究している、島根県の高校教諭の方から連絡がありました。たまたまネットで見た、北海道水産林務部水産経営課の「漁村寄り道スポット」と言うサイトに、郷土資料館展示室の写真があり、石見焼らしい水甕が写っていたので、館内にある水瓶などの陶器資料を調査票に記入して、写真データと一緒に送って欲しいとのことでした。サイトを確認すると、確かに水甕が半分だけ写っていました。

早速、展示室や収蔵庫の水甕を写真に撮り、調査票と一緒に送ると、管見で石見焼と判断されるものが、4個あるとのことでした。

石見焼は島根県西部の石見地方で、江戸末期~明治・大正期を中心に生産された水甕(《はんど》ともよばれている)などの粗製陶器で、北前船によって日本海沿岸地域に多量に運ばれて来たそうです。送られて来た人文地理学会大会での石見焼に関する発表要旨(2008・2009年度版)には、石見焼の流通や北海道の日本海沿岸地域での分布について書かれており、10月に内陸部での分布調査をする予定で、当町にも寄りたいとのことでしたが、後日来られなくなったと言う連絡がありました。今後の研究成果が楽しみです。

|

|

|

石見焼と判断された水甕

投稿者:しんちゃん