遊楽部川の語源は、アイヌ語のユ・ラン・ペツ(温泉から下る川)又はユーラプ(温泉の下る川)に由来すると言われています。この遊楽部川の上流に、川の名が語源となったと考えられる町で最も高い山、遊楽部岳(見市岳)があります。八雲高等学校の校歌に「八雲たつ 山脈遠く遊楽部 峰はさやけし 」と歌われているのですから、市街地から見えるはずなのですが………。

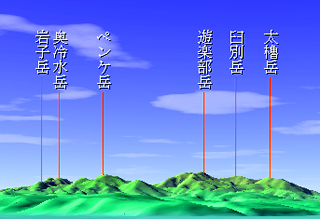

遊楽部岳が位置する市街地から見た西側の山並みは、太櫓岳(1053m)、臼別岳(1251.4m)、遊楽部岳(1275.2m)、前岳(1174m)、白水岳(1136m)、中白水岳(1124m)、南白水岳(1122m)、白泉岳(1043m)、冷水岳(1175m)、奥冷水岳(1144m)、屏風岳(938m)、ペンケ岳(855.6m)と1000m前後の山が沢山有り、どの峰が遊楽部岳なのか、特定するのちょっと難しいです。

西側の山並みは、見る所によって、山の重なりから、見える山と見えない山が有ります。

そこで、カシミール3Dで、遊楽部川河口から遊楽部岳、そして遊楽部川の源である太櫓岳がどの位置に見えるのかシュミレーションして見ました。

市街地から見る遊楽部岳の峰は円錐形状のように見えますが、実は頂上は平らで東西に約850mと長く、臼別岳から見ると、オオワシが羽を広げたような山容をしています。

勿論、この高い頂上付近にもエゾヒグマの生息域、クマの落とし物が沢山あります。

北から南に向かって、川の源である太櫓岳、臼別岳、遊楽部岳、ペンケ岳、奥冷水岳、屏風岳の順に見える。

臼別岳から見た遊楽部岳。頂上は平らで、三角点は平坦な左側の端の方に位置している。

|

|

遊楽部岳のエゾヒグマ生息の痕跡。左は太さ1.5センチ程の落とし物。右は何と直径4センチ程もあると思われる非常に大きな落とし物。はじめ練炭の風化したものと思ったほど、大きいです。落とし主は?メートルのクマ。

(投稿者:ジョー門)