みなさん、こんにちは。 豆クマです🐻

今日も朝から青空の熊石の町です。 五月晴れです! 朝晩は少し寒いですが、昼間は上着がいらないぽかぽか陽気で とても気持ちがいいです。

今日も朝から青空の熊石の町です。 五月晴れです! 朝晩は少し寒いですが、昼間は上着がいらないぽかぽか陽気で とても気持ちがいいです。

濃いピンクの八重桜が少しずつ咲き始めています。 このままの感じだと 明日からのゴールデンウィーク中に あちこちで 満開になるかもしれない!? と思うくらいです。

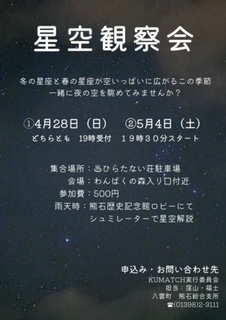

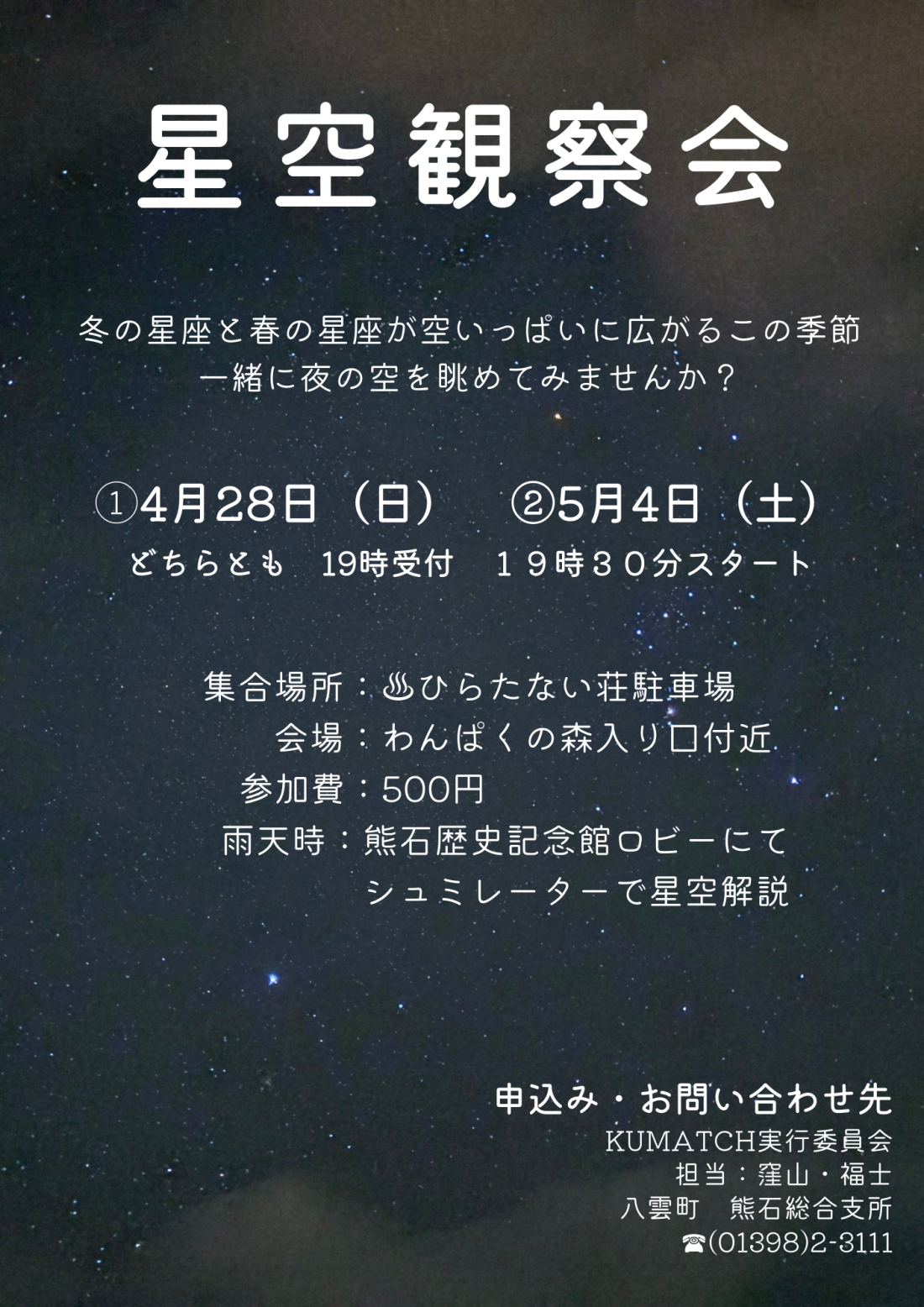

先日、1回目の星空観察会を行いました。

19時にひらたない荘の駐車場に集まり、受付などを済ませた後 19時半くらいから みんなで わんぱくの森の入り口付近まで 歩いて行きました。

はじめのころは 雲があったり 目が暗さに慣れていなかったりして 星を見つけることが難しかったのですが、 後半あたりからは 空一面に 星をたくさん見ることができました。

冬の星座と春の星座の両方を見ることができました。 星空ガイドの方に 星や星座の名前や それにまつわるエピソードなどを 話してもらいながら 星空の観察をしました。

改めて 夜空をじっくり眺めてみると 空いっぱいに広がる星がとてもきれいで なんとも すてきな時間になりました。

2回目の星空観察会は、5月4日(土)を予定しています。

19時から ひらたない荘の駐車場で受付を始めます。 参加希望者は、直接そちらへいらしてください。

参加費は一人500円です。

夜は寒いので、寒さ対策をしてきてください。(思ったよりもけっこう寒いです)

その他、座って見たい方は マットや敷物があってもいいかもしれません。

夜道を歩きますので、懐中電灯も忘れずにお願いします。

今のところ 晴れの予報です。

よかったら、みんなで一緒に星空を眺めてみませんか?

5月になりました。 朝から青空でとても気持ちがいいです。 今月もいいことがありそうな予感がします…☺

5月になりました。 朝から青空でとても気持ちがいいです。 今月もいいことがありそうな予感がします…☺

紙で作ったかわいいパーツを組み合わせながら くまのキーホルダーを作っていきます。

紙で作ったかわいいパーツを組み合わせながら くまのキーホルダーを作っていきます。

今日で4月が終わります。 あっという間に春がやってきました。 ゴールデンウィークの前半は お天気が良くて キャンプ場の桜もとってもきれいでした。

今日で4月が終わります。 あっという間に春がやってきました。 ゴールデンウィークの前半は お天気が良くて キャンプ場の桜もとってもきれいでした。

ゴールデンウィークが始まりました! みなさんは、どんなふうに過ごしていますか?

ゴールデンウィークが始まりました! みなさんは、どんなふうに過ごしていますか? その中でも、箱罠と言って クマを捕獲するのに使う大きな箱の形をした罠を 展示して 実際に 中に入れるようになっています。

その中でも、箱罠と言って クマを捕獲するのに使う大きな箱の形をした罠を 展示して 実際に 中に入れるようになっています。 なかなか このような機会はないので ぜひぜひ 興味のある方は 遊びに来てください。

なかなか このような機会はないので ぜひぜひ 興味のある方は 遊びに来てください。 今朝がたまでたっぷりの雨だったのですが、 お昼くらいから少しずつ晴れ間も見えるようになりました。

今朝がたまでたっぷりの雨だったのですが、 お昼くらいから少しずつ晴れ間も見えるようになりました。

月曜日に、「落語寄席」を開催しました!!!

月曜日に、「落語寄席」を開催しました!!!

昨日は、久しぶりに雨の1日でしたが、今日は青空が見えています。 この頃 ホーホケキョの声がよく聞こえます。 この声が聞こえると 春が来たな~と 嬉しくなります☺

昨日は、久しぶりに雨の1日でしたが、今日は青空が見えています。 この頃 ホーホケキョの声がよく聞こえます。 この声が聞こえると 春が来たな~と 嬉しくなります☺ 海岸で拾った石でストーンアートをしたものを使っての スタンプラリーなどもあります!

海岸で拾った石でストーンアートをしたものを使っての スタンプラリーなどもあります! 今日の熊石は、朝晩は寒くてストーブを焚くこともありますが、昼間は暖かいです。 ぽかぽか陽気で 昼間は上着がなくてもいいくらいです。春がやって来たなぁと嬉しくなります。

今日の熊石は、朝晩は寒くてストーブを焚くこともありますが、昼間は暖かいです。 ぽかぽか陽気で 昼間は上着がなくてもいいくらいです。春がやって来たなぁと嬉しくなります。 この夜空を 独り占めするのはもったいないくらいです。 星にもそれぞれ名前があったり 意味があったりするらしいのですが、 私が見てわかるのは オリオン座や北斗七星くらいで・・・。

この夜空を 独り占めするのはもったいないくらいです。 星にもそれぞれ名前があったり 意味があったりするらしいのですが、 私が見てわかるのは オリオン座や北斗七星くらいで・・・。

熊石歴史記念館は、青少年旅行村の中にあります。 とってもおしゃれな建物で 入口のところから モダンでとってもすてきです♡

熊石歴史記念館は、青少年旅行村の中にあります。 とってもおしゃれな建物で 入口のところから モダンでとってもすてきです♡

今日は、朝から青空の1日でした。 空気はまだ冷たかったり、遠くの山々は雪で真っ白なのですが 日差しもだんだん春らしくなってきています。

今日は、朝から青空の1日でした。 空気はまだ冷たかったり、遠くの山々は雪で真っ白なのですが 日差しもだんだん春らしくなってきています。