ども。

外勤中、越冬のため飛んでいた白鳥を発見して、冬の訪れを実感した担当ちゅんです。

なぜ外勤したのかといえば、タイトルのとおり。

とある学校からヘルプの電話がかかってきたのですが、電話口で色々と情報収集してみてもなかなか問題を解決できず、あえなく出動となったのです。

正しくは私のとった電話ではありませんでしたが、聞き耳を立てていると「Windowsは?え?XPの前ですか?2000??」とか「パソコンの型番は?え?わかりませんか??」、はたまた「コンピュータのプロパティ?わかりませんか?」といった具合で、どうも芳しく無い様子。

コンピュータ関係の言葉って、とにかくカタカナばかりで、それだけで嫌になってしまう人は多いようです。

(だからといって、コンピュータを日本語にしたらどうなるんでしょう。電子計算機ですか…)

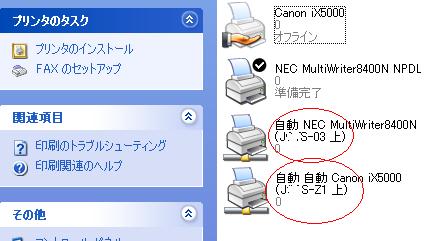

そして、いざ現場に到着すると、そこにはWindows XP の端末がしっかりと鎮座しておりました(2000じゃなくてよかった!)。用件をお聞きすると、どちらにしても現場に赴かなければ解決できない事案であったことがわかり、設定を行い無事に解決しました。

役場のPCは全台リモート操作が可能となっているので、軽微なトラブルは全て遠隔で解決できるのですが、学校のPCには今のところ操作する術がありません。だからといって、トラブルを放置するわけにもいきませんから、突発的な事案にも臨機応変に対応することが求められる職場です。でも、今週はほとんど自席で仕事をしていないような気がします…。

Windows XP でよかった!

(投稿者:ちゅん)