ども。

昨日、檜山の海岸線を車で走行中、猛吹雪のため道の駅でビバークを余儀なくされた担当ちゅんです。

情報システム部門で仕事をしていると、各セクションから「システム」のインストール作業をお願いされることが頻繁にあります。

特定の業務で使用する各種システムですが、多くは「Microsoft Access」ベースで動くデータベースで、システムのインストール手順の中にはランタイム版のインストールが含まれていたりします。

そんなシステムですが、本日はとある部署からSOS。話を聞くと「インストールをしてみたら、"なんだかかんだか"っていうメッセージが出てエラーになる」とのこと。

皆さん、想像してみてください。全く見たことも聞いたこともないシステムで「なんだかかんだか」ってメッセージが出るのです。これだけを頼りにトラブルを解消しなければならない状況におかれるのです。

はい、絶望です。

せめて「○○という文字が出ています」と言われれば、原因の探りようもあるのですが「なんだかかんだか」ではさすがにお手上げ。「申し訳ありませんが、PCをご持参ください」としか対処のしようがないのです。

こんな風に書くと「ひどいな~」と思うでしょうけど、この仕事では「なんだかかんだか」は比較的多いですし、職員の立場からすれば、十分に理解できる状況でもあります。

例えば「OSを起動しようとしたら、画面にガーって何かが出たんです!」とか。こちらにしてみれば、その「何か」を知りたいのですが、とにかく驚いてしまい、冷静に画面など見られないことと推察できます。なので、手がかりとなる「起動時のエラー」という部分で判断して、問題を解決できるかどうかが、情報担当者の手腕にかかっているといえるのです。

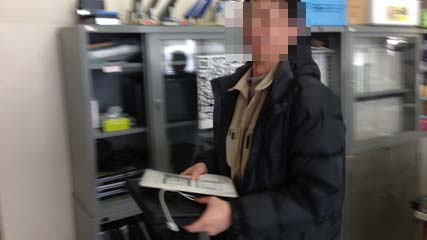

悪天候の中、あえなく「診察」が必要となってしまいました。

(投稿者:ちゅん)