ども。

Webメールへの切り替えで続いていた混乱も、ようやく一息。残務整理に追われている担当ちゅんです。

そんなメールでのあれこれ。改めて、電子メールというのは独特なものだと痛感しています。普段は当たり前のようにメールの送受信をしていますが、その裏側で動いている仕組みを知れば知るほど、奥が深くて難しいものなのです。

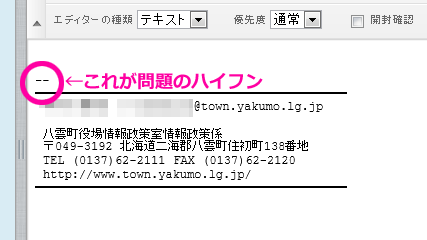

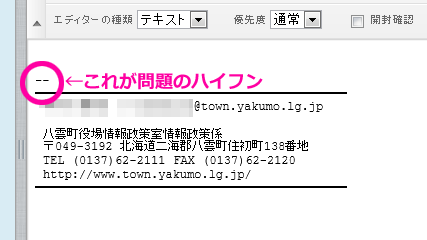

そうした中で、数人の職員から「Webメールで署名を作成したら、その上にハイフンが付くようになった」と問い合わせを受けました。私もそのことに気がついていましたが、普段から個人的に使っているGmailでも署名の前にはハイフンが付くので、別に深く考えていませんでした。でも、話を聞くと「付けた覚えが無いから、わざわざ消して送っていた」「ハイフンが入っていないか署名を何度も見直した」など、結構な話題となっていました。

ここで、簡単に「仕様です」と言ってしまえばそれで終わるのかもしれませんが、せっかくなので理由を調べてみました。すると、署名の前に付くハイフンには、ちゃんと意味がありました。インターネットで利用される技術を標準化する組織である「IEFT(Internet Engineering Task Force )」が発行した「son-of-rfc1036」には次のように書かれています。

If a poster or posting agent does append a signature to an article, the signature SHOULD be preceded with a delimiter line containing (only) two hyphens (ASCII 45) followed by one blank (ASCII 32).

確かに、「署名の前にはハイフンを入れるように」とされています。しかも、ハイフンだけではなく、「改行」と「スペース」にまで注文がついています。つまり、この流儀に則るためには「改行・ハイフン・ハイフン・スペース・改行」というセットで使う必要があるようです。

ちなみに、本文と署名の間に — を書いておくことで、メールソフトによっては本文と署名を切り分けてくれて、例えば返信(引用)する際に署名は除外するなどの挙動を取るそうです。単なるハイフンにこんな意味があったとは知りませんでした。

事情を知らないと確かに邪魔に感じるかもしれませんね

(投稿者:ちゅん)