ども。

本日は前回の記事の続きです。よろしければお付き合いを。担当ちゅんです。

ディスク容量が大きすぎてバックアップに失敗していると思っていたのですが、どうやら原因は通信速度不足ではないか?と推測をたてました。

早速、実験開始です。まずは、転送速度が落ちている原因がファイルの送り側(ファイルサーバ)なのか受け側(バックアップサーバ)なのかを突き止めなければなりません。別なローカルサーバから大きめなデータをダウンロードしてみて、速度を確認します。

最初にバックアップサーバから。SMBでファイルをコピーしてみると、速度は300Mbpsを越えました。そもそも、リソースモニタのグラフのスケールが1Gbpsに変更されていました。これは正真正銘のギガビット・イーサネットですね。

では、次にファイルサーバ。同じファイルを同じ方法でダウンロードしてみたのですが、いくら頑張っても100Mbpsを越えません。スケールも100Mbpsになってます。ようやく、問題の核心に近づいたようです。どうやらファイルサーバのネットワーク周辺で何らかの不具合が発生しているのは間違いなさそうです。

こういうときに疑うのは、NICの不具合よりもむしろスイッチとかケーブルです。ギガハブの手前に100BASEのハブが挟まっていないか、ケーブルの施工不良で速度が落ちていないか。もっと初歩的なミスで、ギガに対応しているケーブルを使っているか、などなど。ボトルネックを探していきます。

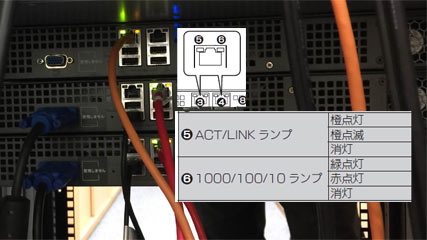

L3スイッチのランプを見てみると、やはりファイルサーバのリンク速度は100BASEになっていました。原因がはっきりと判明した瞬間です。で、ケーブルを抜き挿ししてみるとランプの表示上はギガに。しかし、サーバ本体のイーサネットポートを見てみると、通常は左右のランプが点灯するはずが、右側のランプのみ消灯している状態でした。

このサーバはNICを2つ搭載していたので、試しにセカンダリのNICにケーブルを挿すと左右のランプが点灯しました。

原因はわかりませんが、どうも怪しいのはプライマリのNICのような気がします。とりあえず、そのポートを使うのはやめて、セカンダリに設定を移し、念のため「カテゴリー6」のケーブルで接続。

この構成でいつもどおりにバックアップを走らせると、速度はようやく300Mbpsを越えてくれました!

結局のところ、これってプライマリのNICが壊れたということなんでしょうかね。後から説明書を読んでみると、右側のランプは「1000/100/10ランプ」とされ、消灯の場合は「未接続、または10BASE-Tで接続中」と書いてありました。う~ん、残念ですがハードウェア障害として処理するしかなさそうです。

というわけで、バックアップが終わらない原因は「NIC」の不具合だったのでした。

極めつけは取扱説明書のミス?左側が緑で右側が橙に見えるのですが・・・。

(投稿者:ちゅん)