ども。

誰の許可も得ず会議室後方に勝手に配備前PC等物品を置いていたら、ついに「選挙の支障になるのでどけてください」と注意されてしまった担当ちゅんです。はい、すぐに片づけます。

先日、本ブログにて告知させてもらいましたとおり、昨日、北海道ミライづくりフォーラム2024での自治体・地域社会DXセミナー(主催:総務省北海道総合通信局、北海道、北海道テレコム懇談会)にて、登壇させていただきました。

私の役割は、おそらく過去どこにも前例のない「slidoコメンテーター」。事前に準備しようといくら真剣に考えても、当日どんな動きになるのかさっぱりわからないので「まあ、なるようになるさ」と気楽に考えていましたが、前日はさすがに少し緊張。ですが、当日になってセミナーが始まってしまえば、まさに水を得た魚ではないですが、天空からもう一人の自分である「ちゅん」が舞い降りてきて、そこからは一気に、ノンストップで会議終了まで全力疾走をした、そんな感じです。

それにしても、主催者・登壇者・来場者・視聴者がこれほどまでに一体感に包まれたセミナーを私は見たことがありません。有意義な時間という言葉ではチープに感じられてしまうような、本当に素敵な、魅力的な、そして贅沢な空間でした。

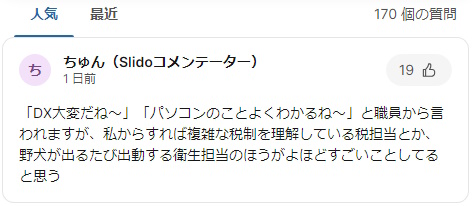

私は、息つく暇がない速度で投稿されるslidoの画面を見ながら、コメントをお返ししたり、時には自ら投稿もしつつ、途中で「slidoの勢い半端ないって」を投稿するなど楽しみました(結果として170件もの投稿があったようです)。

このセミナーは北海道テレコム懇談会様のWebサイトにて、Youtubeがアーカイブ配信されていますし、当日のSlidoもそのまま残っていますので、ご興味があれば次のリンクからぜひご覧ください。

北海道テレコム懇談会:自治体・地域社会DXセミナー関連ページ

https://tele-kon.gr.jp/main/241001_dx_seminar/

さて。結局のところ、我々は職場に戻れば孤独であり、中には「一人情シス」などと言われるようにたった一人で孤軍奮闘されているような、そんな状況におかれている方が多いわけです。そのような中で、こうした場でslidoを通して交流できたことは何にも替えることができない貴重な体験ですし、翌日からまた職場で「頑張ろう!自分は一人じゃないぞ!」と思えるきっかけになるのではないかな?と思った次第です。

私としては「無事にslidoコメンテーターを務めることができて安堵した」というところも本音としてはあるのですが、それ以上に楽しむことができた!というのが率直な感想です。

関係各位におかれましては、この場においても改めてお礼申し上げます。お世話になりました!

コメンテーターは無事に当日のNo.1バズを頂けたようです!

コメンテーターは無事に当日のNo.1バズを頂けたようです!

(投稿者:ちゅん)

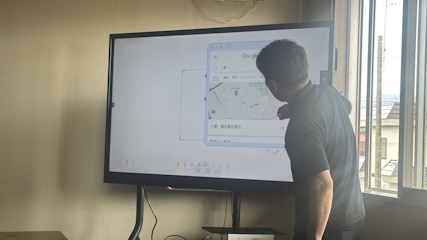

巨大なだけではなく「頑丈な」タブレット端末でした

巨大なだけではなく「頑丈な」タブレット端末でした

こんな感じで自由に投稿できる仕組みなので盛り上げていきたいと思います!

こんな感じで自由に投稿できる仕組みなので盛り上げていきたいと思います!