松浦 武四郎

探検家 松浦武四郎

幕末・明治時代

北海道全域、三重県

北海道の名付け親

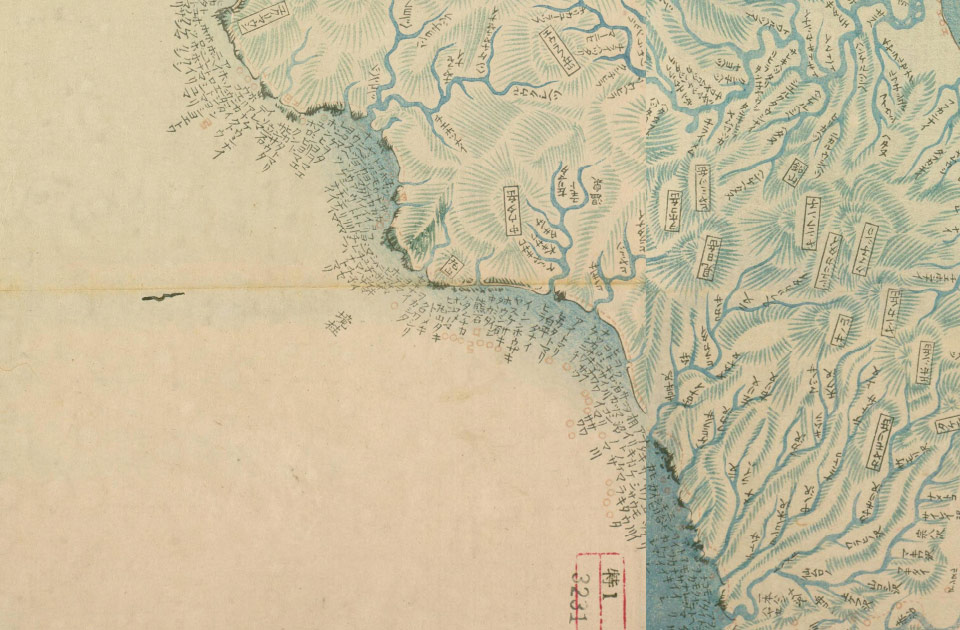

幕末の探検家である松浦武四郎は、伊勢国(現 三重県松阪市)で生まれました。松浦武四郎は6度にわたる蝦夷地(北海道)の調査を通じて、アイヌの人々とも交流を深め、蝦夷地の詳細な記録を数多く残しました。

今から150年前に明治政府に蝦夷地に替わる新たな名称として「北海道」のもととなった「北加伊道」を含む6案を提案したことから、”北海道の名づけ親”と言われています。

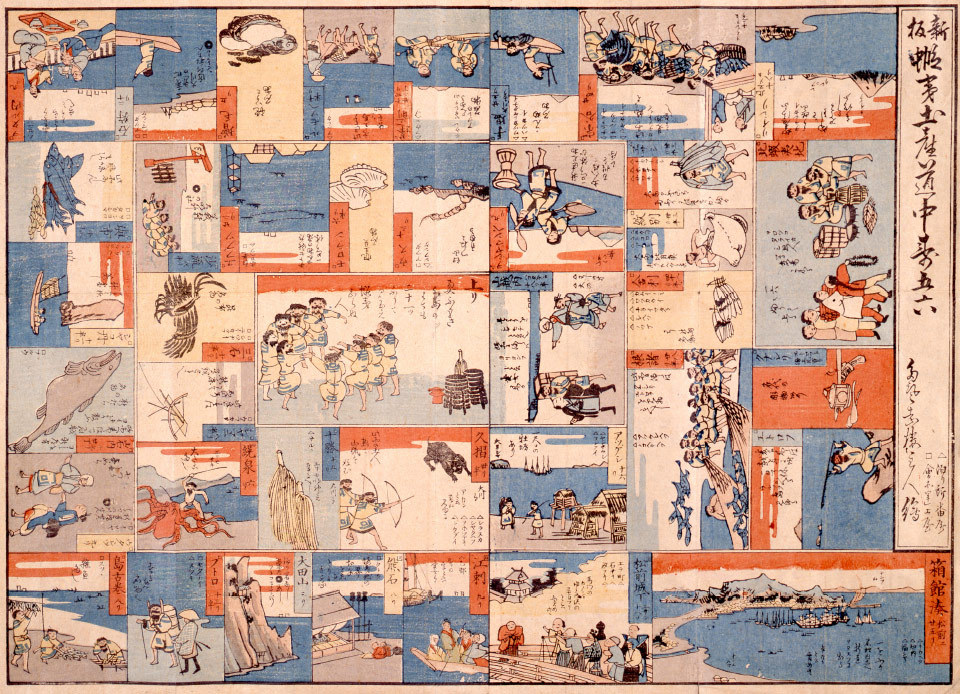

松浦武四郎「新板蝦夷土産道中寿五六」 北海道立総合博物館所蔵

松浦武四郎と八雲

山越内

山越内は、明治2(1869)年、松浦武四郎の「北海道々国名撰定上書」に、『本名「ヤムウシナイ」にして栗多き沢の義、「ヤム」は栗、「ウシ」は多し、「ナイ」は沢なり、「ヤム」を「ヤマ」と呼事敢て不審にあらず。』と記されています。

稲荷神社

松浦武四郎は、蝦夷地調査に赴く折々に稲荷社に詣で、捧げものをして道中の安全を祈っていました。由追地区にある由追稲荷神社では、「天地の神も知りませ国の為千島の奥に思ひ入る身を」と詠みました。

ユーラップ

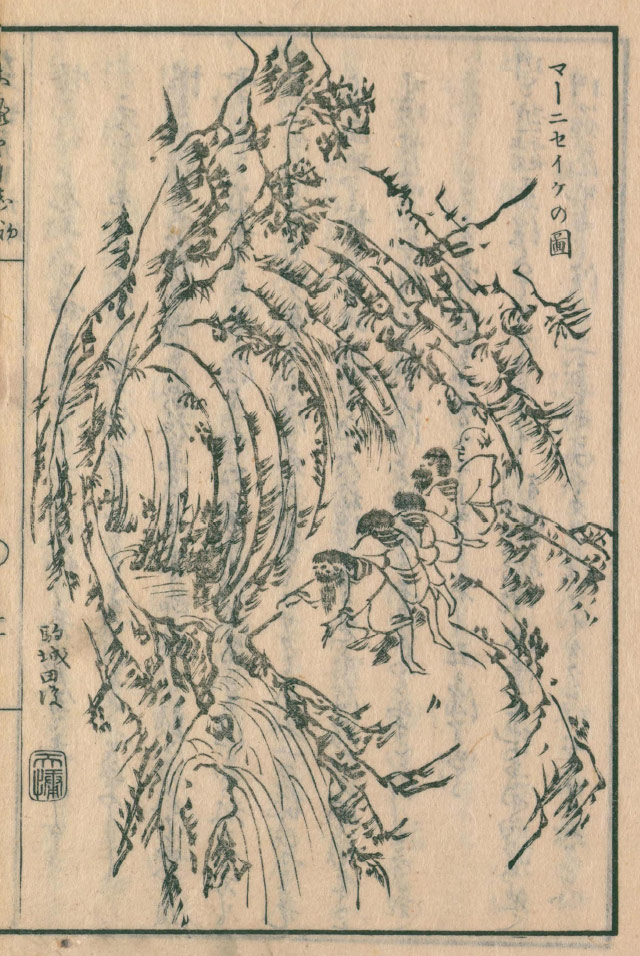

ユーラップは、安政4(1857)年、松浦武四郎の「東蝦夷日誌」に「この源に温泉あり」と記されています。また、同年に遊楽部川の奥、マーニセ(現在の北里大学獣医学部八雲農場の奥)まで探検して、ソーベヒラに泊り帰ってきました。このことを「東蝦夷日誌」に詳しく紹介しています。こうして遊楽部川の川上のことがはじめて人々に知られました。

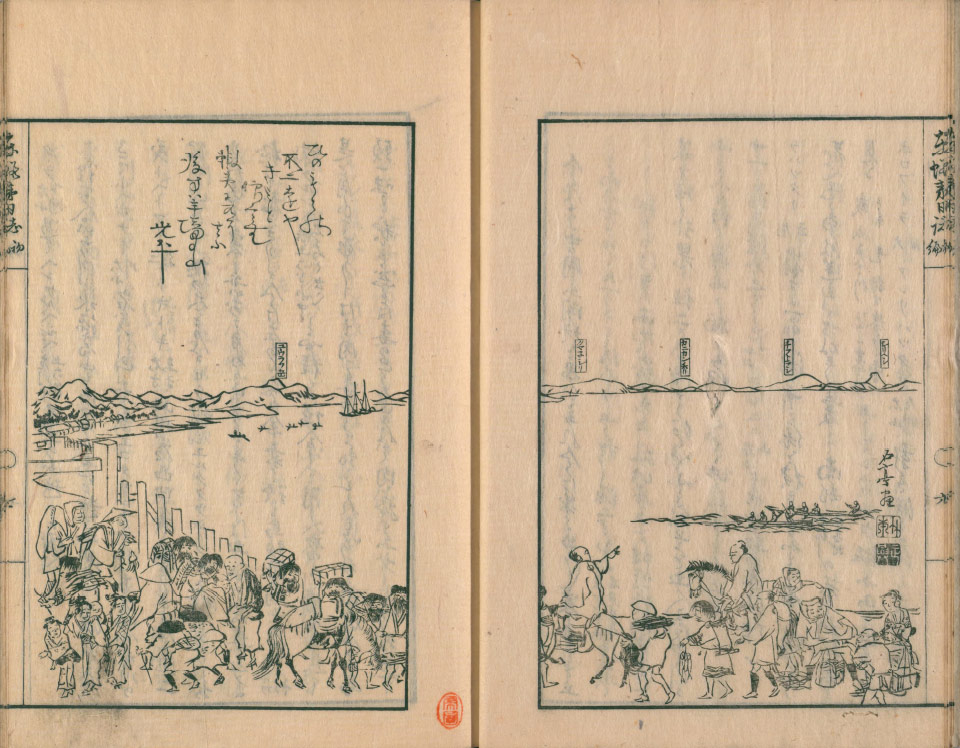

松浦武四郎著「東蝦夷日誌」

国立国会図書館デジタルコレクション

松浦武四郎著「東蝦夷日誌」

国立国会図書館デジタルコレクション

松浦武四郎著「東蝦夷日誌」

国立国会図書館デジタルコレクション