菅江 真澄

蝦夷地の旅と民俗図絵

江戸時代後期に三河国(現在の愛知県)に、菅江真澄は生まれました。郷里を旅立ち、長野、新潟、そして東北地方や北海道を旅して歩きました。

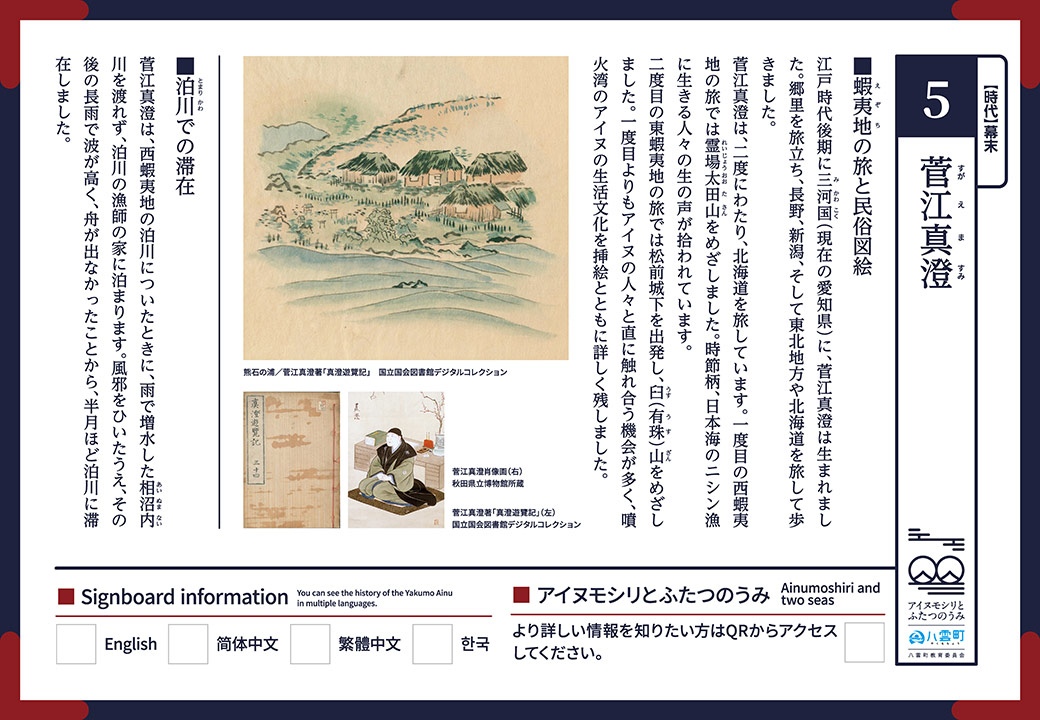

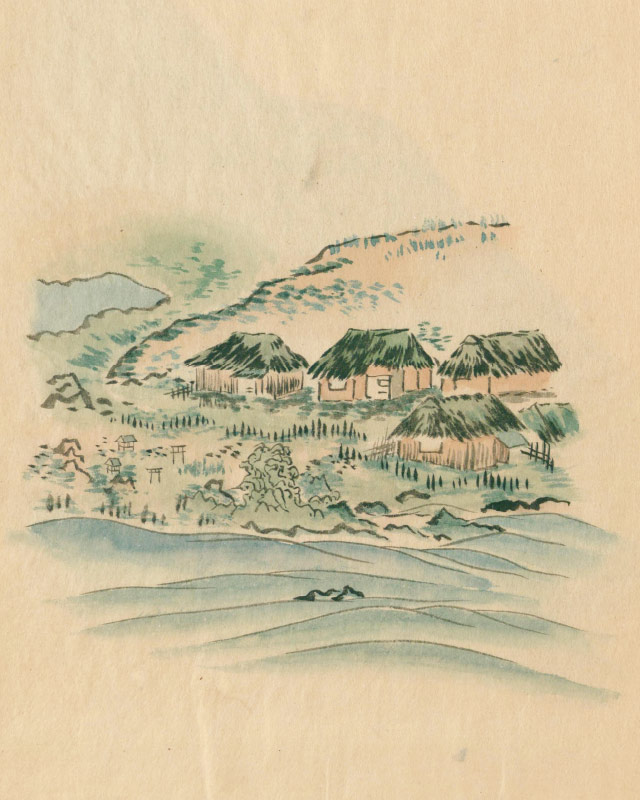

菅江真澄は、二度にわたり、北海道を旅しています。一度目の西蝦夷地の旅では霊場太田山をめざしました。時節柄、日本海のニシン漁に生きる人々の生の声が拾われています。

二度目の東蝦夷地の旅では松前城下を出発し、臼(有珠)山をめざしました。一度目よりもアイヌの人々と直に触れ合う機会が多く、噴火湾のアイヌの生活文化を挿絵とともに詳しく残しました。

国立国会図書館デジタルコレクション

国立国会図書館デジタルコレクション

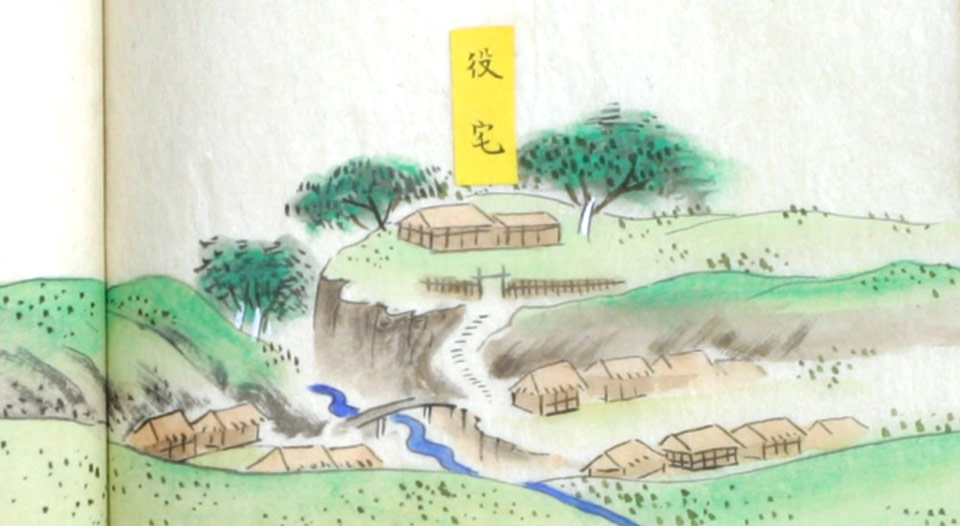

泊川での滞在

菅江真澄は、西蝦夷地の泊川についたときに、雨で増水した相沼内川を渡れず、泊川の漁師の家に泊まります。風邪をひいたうえ、その後の長雨で波が高く、舟が出なかったことから、半月ほど泊川に滞在しました。

相沼の丸屋形 陸小屋

菅江真澄は相沼まで来て、ニシン漁を家業とする人が、この浦で営んでいる苫小屋に宿を借ります。

その時の様子を「浜辺に建ち並び丸屋形の中で大勢のひとが焚火のまわりに居並び、三味線をかき鳴らしながら歌をうたっている。

軒端に高く木を立て、それに鱈をさいてならべたところを魚屋(なや)というが、その臭さはしのびがたいほどであった。」と記しています。

■菅江真澄

〒043-0334 北海道二海郡八雲町熊石泊川町171-1

「八雲市街」より車で約50分

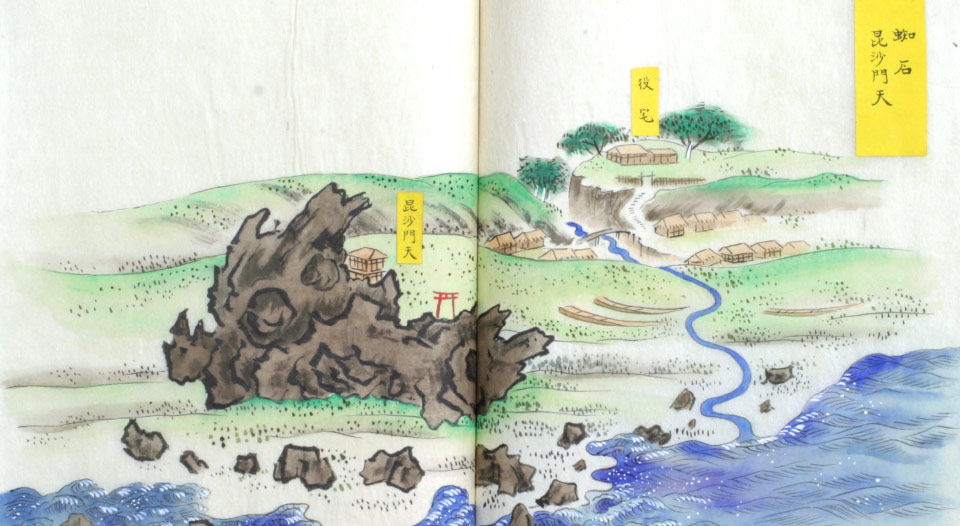

西のアイヌモシリとの境

熊石番所

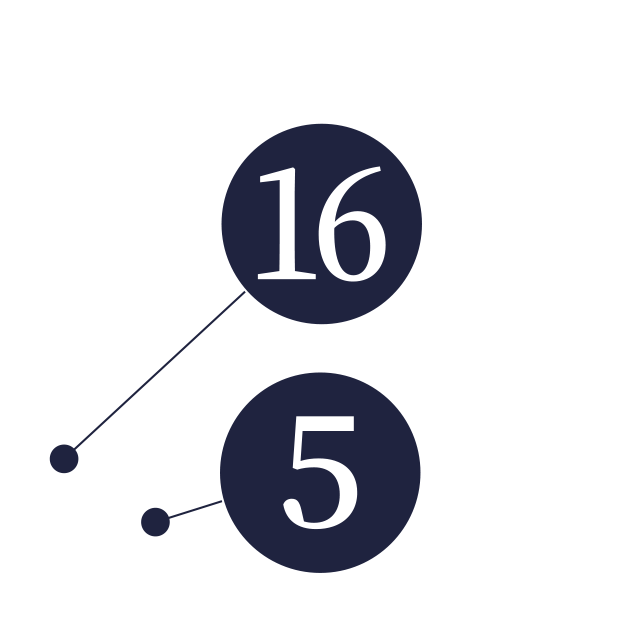

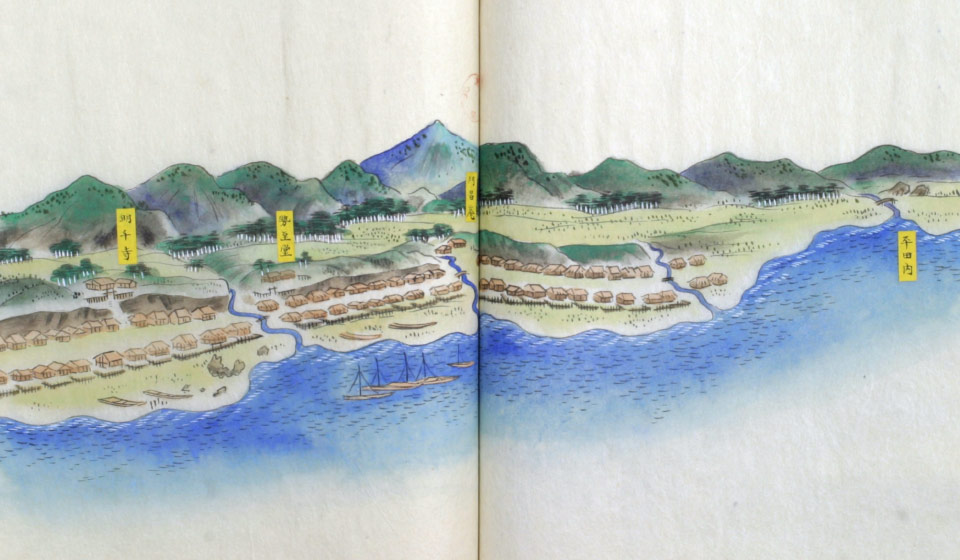

元禄5(1692)年に、松前藩は熊石に番所を設けて和人のアイヌ地への往来を制限しました。

アイヌと和人の居住地を区分し、西和人地の北限を熊石に定めて、以北のアイヌ地へ許可なく出入りすることは許されませんでした。

アイヌとの交易や漁業などでアイヌ地に出向く時は、江差にある沖の口役所から許可証(往来手形)をもらい、ここ熊石番所にて確認を受けて、はじめて出入りが許されました。

熊石の地名の由来

熊石の地名は、クマ・ウシというアイヌ語に由来し、「魚乾竿ある所」という意味があります。ニシンを乾燥するための竿がたくさん並んでいる所だということです。往古より熊石地域がニシン漁業によって発展してきたことを知ることができます。

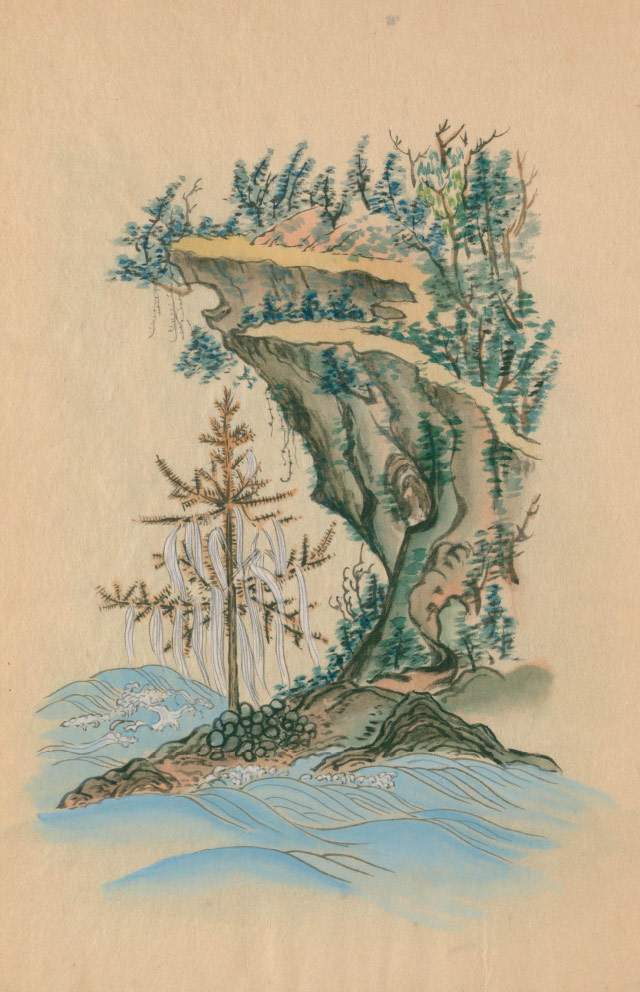

また、クマ・ウンというアイヌ語に由来し、「黒い隈(影)が出ている所」という意味、つまり奇岩雲石が語源になっているという説もあります。

イナオ崎

菅江真澄は寛政元(1789)年4月29日に熊石を船で通り過ぎ、アイヌと和人の国境のイナオ崎にきます。その時の様子を「日がのぼって、船はとぶようにすすみ、熊石などという浦も過ぎて、和人とアイヌの国境のイナオ崎にきた。『とどろふ』の木を伐って、枝のまま岩の出崎に立てていた。この磯辺の神に鰊の豊漁を祈って、アイヌたちが正月の初めごとに手向けたものだという」と記しています。

国立国会図書館デジタルコレクション

■西のアイヌモシリとの境

〒043-0416 北海道二海郡八雲町熊石雲石町744

熊石小学校

「八雲市街」より車で約50分